Home > 雑記

雑記 Archive

2012年は変化の年

- 2012-01-29 (日)

- 雑記

気がつけば、もう1月が終わろうとしていますが、今年最初のエントリです。

昨年秋ごろから本業でバタバタとしていて、貧乏暇なしを体現するがごとく仕事に明け暮れていたら、気がついたら年が開けていました。

いちおうまだ1月なので、まずは昨年の振り返りを。

2011年

昨年も色々とあったのですが、イベント関連を振り返ると印象深かったのはやはりPHPカンファレンス関西を開催できたことです。

毎年、東京で行われているPHPカンファレンスのような大きなイベントを、地元関西でも開催したいという想いがずっとあったので、それが無事に実現できたことは大きな意味がありました。

このイベントを運営したスタッフが母体となって、Kansai PHP Users Group(kphpug)を立ち上げました。カンファレンスや勉強会といったPHPに関するイベントの開催を通じて、関西のPHPerが交流出来る場を作っていきたいと思います。

また、JAWS-UG大阪にスタッフとして関わるようになりました。あまりスタッフらしいことはしていませんが、これまで接することが無かった人たちと新たに交流できるようになりました。これも昨年の大きな変化でした。

2011年に参加したイベントを並べてみました。

こうして見ると、年初の「CakePHP勉強会」と「appengine ja night #13」以外は全て関西で開催されたものばかりです。関西が盛り上がるのは良いことですね。

- 第2回関西アンカンファレンス

- CakePHP新春勉強会 東京

- appengine ja night #13

- Japan AWS User Group (JAWS) – Osaka勉強会 第1回

- PHPカンファレンス関西

- Japan AWS User Group (JAWS-UG) – Osaka勉強会 第3回

- 第1回関西PHP勉強会

- RxTstudy

- 第一回関西PHP初心者勉強会

- PHP Masturi 2011

- 第2回 関西PHP勉強会

2012年は「変化」の年

2012年は「変化」の年です。

これは個人的にというだけでなく、会社としても、この「変化」というキーワードを今年の目標に置いています。

1×1を個人事業ではじめて12年目、法人化して7期目に入っています。さらにこのblogを書きはじめて6年、OSSのコミュニティ活動に関わって5年が経ちました。

これまで多くの方々とのご縁のおかげでなんとかやってこれました。本当にありがとうございます。

現状維持だけを考えれば、ここ 1, 2 年は色々な面でこのままやっていけそうな感覚はあります。しかし 5年、10年というサイクルで見ると、このまま現状維持を目指していたのでは萎んでいくのが目に見えています。

もちろん、これまでも精一杯取り組んではきたのですが、そろそろそのアプローチを見直す時期に来ているのかなと感じています。これは数年前から薄々は感じていたのですが、昨年あたりからその感覚が強くなってきていて、いよいよ行動に移す、移さないといけない時が来ています。

実は昨年から少しづつ変化の兆しはありました。

一つ例をあげると、kphpug では @BiMihoujyunをはじめとする若いメンバーが中心となり「関西PHP初心者勉強会」というイベントを開催してくれるようになりました。これまでは自分や決まったメンバーが開催していたのですが、こうして若いメンバーが引っ張っていってくれるようになると、また違う盛り上がりをみせてきますね。

仕事面でもこういった変化の兆しは少しづつ見えていて、より先へ進もうとしています。

今年は、こういった変化の兆しを作る、そして実際に変化していく一年にしようと思います。

今年が終わった時に「あー結局、何にも変わらなかったね」ということだけにはならないようにやっていきますので、2012年もよろしくお願いします!

- コメント (Close): 0

- Trackbacks: 0

Red Bull の産地を Google で調べると

- 2011-08-03 (水)

- 雑記

ここを見て、みんな大好き Red Bull の産地を調べてみました。

あれ、もしかして Red Bull も日本。。。?

クリックすると、、、

ちなみに Red Bull は、タイ王国生まれだそうです。

- コメント (Close): 0

- Trackbacks: 0

動作中のハードディスクの動きが見える2分の動画

- 2011-06-20 (月)

- 雑記

動作中のハードディスクが機械的にどう動いているかが分かる動画です。

先日のJAWSUG-Osaka勉強会で @tamagawa_ryuji さんが紹介されていた動画が面白かったのでご紹介。

ディスクが回転したり、ヘッドを動いている様が一目瞭然です。たった約2分の動画なのでぜひ見てみて下さい。

実行している処理は以下。

- 電源オン

- フォルダ削除

- コピー&ペースト

- クイックフォーマット

- 電源オフ

当たり前ですが、物理的なパーツがガンガン動いていますね。これ見ると動作中に持ち運ぶのが怖くなります:D

- コメント (Close): 0

- Trackbacks: 0

10,000はてブと10,000tweets

このblogについた、はてブが10,000、@shin1x1のtweetsが10,000を超えました。

だからどうというわけではないですが、何となく区切りが同じ月に来たので記念に。

10,000はてブ

TopHatenarを見ると、このblogについたはてブが10,000を超えていました。

はじめのエントリが2006年7月なので、約5年越し、405エントリでの10,000はてブです。

当時、深い理由は覚えてないですが、とにかくblog書かなきゃダメだと思って書き出しました。最初のころは、本当にだーれも読んでる人がいない状態だったので、はてブが付いた時はとても嬉しかったです。付けてくれた人が誰かは分からないですが、書いたこと、やったことを、誰かが認めてくれたような気持ちでした。

そういえば、初めてホットエントリーに入って、さらに はてブトップページにエントリが表示された時の喜び、そしてその喜びを誰とも分かち合えない(理解してくれる人が周りにいない)ことへの落胆も同時に味わったことがありました。分かち合えない状況はあんまり変わっていないような気もしますが、喜びはいつも新鮮です。

それから5年、継続は力なりとはよく言ったもので、投稿ペースが落ちまくりながらも辞めずに継続しておいて良かったです。

元来飽きっぽい性格なのですが、ここ数年は「blogを書く」という行為が、目的ではなくて手段になってきたのが継続できている理由だと思います。何か面白そうなことをやってみて、その結果をまとめておきたいとか、特定の誰かに対してこれを教えたい伝えたいとか、あくまで「伝える」ということの手段としてblogを書いています。

技術ネタが多いですが、実は誰かに向けて書いていることも結構あったりします。(その人に直接、書いたよ!と言うわけではないですけどね:D)

はてブ数だけを目的にするのは本末転倒な気はしますが、たくさん付けばより多くの人に見て貰える機会が増えますし、なんだかんだ言っても付くと嬉しいモノです。

そんなはてブ好きが高じて「hot.hatebu」という、はてブホットエントリーを色々な切り口で見るサービスを作ったりもしました。hot.hatebu 自体がこのサービスに載ることが無いのがアレな感じがしますが、良かったら見てみて下さい。

はてブホットエントリーを見るWebサービス「hot.hatebu」を作りましたComments

残念ながら10,000個目のはてブはどれか分からないですが、これまで、はてブを付けてくれた、みなさんありがとうございます!

10,000 tweet

Twitterって呟きでしょ?別にインターネットで呟かなくてもええやろ、という意見を聞くので、これはブログだと言い張る。そんな 10,000 tweet。

Twitterをはじめたのが、たしか2007年4月。Twitterが日本ではやりだした第一次ブームの時に登録しました。

当時はTwitterをやっているのは、Web大好きな人ばかりだったのでなんとなく内輪感がありましたね。考えてみればフォロー数もフォロワー数も4ケタ超えている人なんか希でした。

その頃作ったサービス「Twitter検索」がそこそこアクセスがあったりしたおかげで、どんどんTwitterにのめり込んでいったのですが、IPをブロックされたり、Twitterユーザが増えて雰囲気が変わった(ような気が)したりで、いつの頃からかあまりtweetしなくなっていきました。

また戻ってきたのは、iPhone を買ったのが大きかったです。いつでもどこでも気楽にtweetできるのはスマートフォンを使うシーンとマッチしますね。

最近は、はてブ連携のtweetが多くて、正直Facebookとの共存で迷ったりもしますが、あまり構えず気が向いた時に使うようにしてます。

今後ともよろしくお願いします!

変化の激しいWebの世界で両サービスとも4,5年継続というかさらに拡大していっているのはすごいことですね。

どちらも無いと生きていけないというわけではないですが、やっぱりあると嬉しいサービスです。

あまり鼻息荒くやると続かないので今後もマイペースでやっていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします!

- コメント (Close): 0

- Trackbacks: 1

週休二日じゃなくて月休八日の方が良いかも

まあtweetどおりなんですが、週休二日で毎週少しづつ休むより、月休八日で一気に休んだほうが効率が良さそうな気がしてます。

5日出勤2日休みより、22日出勤8日休みとかの方が効率良いような気がする。平日<->休日切替のオーバーヘッドが大きい。もしそうなれば毎月GWだ。

月休八日にすると良さそうなこと

休日<->平日の切替が少ない

最近特になのですが、平日から休日、休日から平日の生活リズムの変化に上手くついていけていないというか、切替に時間がかかっています。

まずは、平日から休日。月曜日は、土日にどれだけノンビリしても、反対に気分転換に遊んでも、いまひとつ調子が出ません。疲れているのかなーと思いきや、火曜日になると調子が出てきて、金曜日になってもまだまだ大丈夫だったりします。

で、土曜日になって休みに入るわけですが、土曜日もいまひとつペースが掴めないというかしっくりこない。土曜日の夜くらいから完全に休日モードに入って日曜日を満喫します。

そして月曜日が来て、またいまひとつ調子出ない、のループになってます。

どうもこの切替が無駄な気がして、どうせなら月一回切替でいけたら楽なのになーとか思ってます。

毎月GW

月休八日にして八日連続で休んだら毎月GWなわけです。

旅行に行っても良いし、家事するのも良いし、育児に励むのも良いし、自己研鑽の時間に充てるもよし。やはり連続で8日間の休みがあればまとまったことができるので、あれやこれやとやりたい事が広がります。

平日に旅行に行けば、予約も取りやすいし、費用も安く済みそうです。

あの連休前のワクワク感を毎月味わえると思うと仕事も気合入ります:D

冷静に考えると社会人になってから連続で八日間休んだことが記憶に無いですね。下手すると引退するか(もしくは無職になるか)まで無いとか思うとそれはそれで寂しい気も。。。

出勤日の土日は集中

出勤日の土日は周りが休んでいるので、TELやメールもほとんど無く、集中して作業することができます。

これはかなりはかどります。

月休八日にするとイマイチなこと

家族や友人など週休二日の人と予定が合わない

世の中は週休二日で回っているので、そういった人と予定が合わなくなります。

特に家族が問題で、子供と休みが合わないのは結構イタイです。

まあ運動会とか、ここぞというときは出勤日を振り替えて休めば良いと思うのですが、毎週それをやると、結局週休二日だよね、となりそうな気もしてます。

# 家族に軽くこの話題を振ってみましたが、見事に猛反対されました><

休日八日でも平日だと結局休めないのでは?

たしかにこの危惧はあるのですが、社内でシフトを組んで順番に休んだり、打ち合わせ等はスケジュールを調整するなどすれば、開発の仕事なら何とかなりそうな気もします。まあこれは職種次第ですね。

休日の分散化にも

節電のために大手企業では、この夏、土日を休日とせず、平日にずらして電気利用の分散をはかるようです。

こうした動きから、休日の取り方も週休二日の画一的なものだけではなく、それぞれのニーズに合わせた多様な方式が広がると良いですね。

今後はそうした分散した休日を見込んだ新たなビジネスが出てくるかも。

- コメント (Close): 2

- Trackbacks: 0

2010年ふりかえり

- 2010-12-31 (金)

- 雑記

2010年もいよいよ今日が最後に日になりました。

今年も、Shin x blogやFacebook、Twitter、イベント等々でお世話になり、本当にありがとうございました。

ざっくりですが2010年の活動をまとめてみました。

blogエントリ

2010年に書いたものでPVが多かったものを5つ。

PHP基礎文法最速マスター

初1000はてブ超え!やっぱりこういうネタは強いですね。

iPadでPHP開発ができるか試してみた

興味ある人が多いようです。この夢は今はAirで叶いました:D

約半月で 4,000,000PV を華麗にさばく Google App Engine

なんでも判定ツクールでのGAE実績。今ではもっとケタ違いのアクセスをさばいているサービス事例も聞くので、この程度なら全然問題ありません。

iPadを持ち歩くのにオススメなユニクロバッグ

コンパクトでお買い得なユニクロバッグ。いまはAirを入れてます。

Google App Engineで独自ドメインを使う

GAEでの独自ドメイン。意外に面倒なので手順を載せました。

blogデザイン変更

エントリでは無いですが、blogデザインを変えました。「前の方が良いよー」という嬉しい意見も頂いたのですが、個人的には今のデザインの方が読みやすいので良いかなと思ってます。

つくったもの

hot.hatebu

はてブホットエントリーを集計したりするサービスです。

Google App Engine/PythonでDataStoreを使うサービスを作ろうと思い、作りました。内容は単純ですが、実際に作ってみると勉強になることが多かったです。

なんでも判定ツクール

〇〇判定を簡単に作れるサービスです。Twitterで火が付いて一時は半月で400万PVを記録するなど盛り上がっていました。

これもGoogle App Engine/Pythonですが、アクセスが急増してもGAEが勝手にスケールしてくれるおかげで何の苦労も無くアクセスをさばいくれました。これを体感するとGAEを使いたくなりますね。

ついもーにん!

朝TwitterのReplyでメッセージが届くサービスです。クックパッド社の「開発コンテスト24」に応募するために24時間で作りました。

開発自体はすぐに終わったのですが、アイデア出しとblogエントリ書くなど全体をうまくまとめるのに時間がかかりました。

参加者が随時Twitterで進捗をつぶやいていたので、一緒に開発している感があって楽しかったです。

アゲ本

「35歳からの〇〇」のように年齢がタイトルに含まれる本を探すサービスです。

なんで作ったんだろ。。。

iScreenShot

iPhone(iPod touch、iPad)のスクリーンショットを共有するサービスです。

公開してすぐにはてブニュースに掲載して頂きました。コンテストやったりで開発以外でも色々とやっていました。

やっぱりiPhoneアプリ版が必要だと思うので、開発しようと思ってます。

RT Reader

TwitterのタイムラインでRTされたtweetだけを見るサービスです。

iPhone版ではjQTouchを使ってWebアプリながらiPhoneアプリっぽく作りました。

聞きメール

1×1からiPhoneアプリをリリースしました。

初のiPhoneアプリリリースだったので、手続き系が手間取りました。はじめてAppStoreに並んだ時は感動しました:D

イベント

2010年は2009年に比べてイベント参加がぐっと減ってしまいました。

要因はまあ色々あるのですが、色々なことを考え直すいい機会になったと思います。

発表したのは以下+クックパッド開発コンテストのLTくらいですね。

ネットラジオ

不定期ですが「Webなんたらかんたら」というネットラジオを@msngさんとはじめました。

Web系なネタをゲストを招いてダラダラと話しています。

昔からラジオ好きだったので、気恥ずかしい気もしますが楽しんでやってます。

Podcastもあるので良かったら聞いてみてください。

2010年は

見つめ直す、そして、もがく年でしたね。

思い悩んだり、プライベートで色々あったりで、年初に想定していた活動は思ったようにはできませんでした。

特にイベント系については色々と考えたりしてたので、これはまた別エントリにでも書いてみます:D

その中でも、いくつかのサービスを作ったり、iPhoneアプリが出せたのは良かったです。

2011年は

とりあえずイベントが二つ(1/8の第2回関西アンカンファンレス、4/2のPHP@Osaka(仮))があるのでそれに向けて頑張ります。

イベントについてはまだ模索は続きますが、今年よりは参加すると思います:D

今後も個人的なサービスも作りますが、それより1×1としてのサービスやプロダクトを継続的にリリースしていこうと思ってます。

サービスをリリースするごとにPRの重要性をつくづく感じているので、ここも伸ばしていきたいですね。

では来年もよろしくお願いします!

- コメント (Close): 0

- Trackbacks: 0

Skypeで毎度出て来るアイツを消す方法

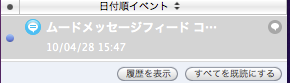

Skypeを使ってて毎度出てきて気になるアイツの話です。

気が付くとイベント一覧に上がってくるこれ。

これはムードメッセージフィード更新のお知らせです。それほど頻繁では無いのですが、ちょろちょろとイベント一覧に通知が来るので何となく気になります。

ずーと放置していたのですが、やっぱり気になるので表示させない方法を探してオフにしました。

まずムードメッセージフィード更新を一切通知しない方法。

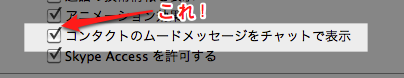

「設定」-> 「詳細」にある「コンタクトのムードメッセージフィードをチャットで表示」にあるチェックを外せばok。

これでムードメッセージが更新されてもイベントが上がらなくなりました。

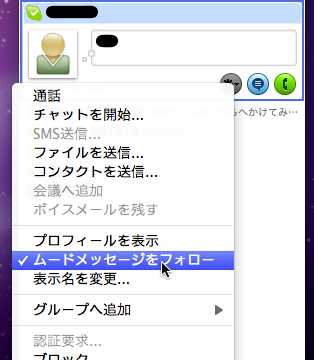

特定のコンタクトだけ通知をオフにするにはコンタクトの設定にある「ムードメッセージをフォロー」のチェックを外します。

あーすっきり。

- コメント (Close): 0

- Trackbacks: 0

心に残る6個の言葉

- 2010-03-02 (火)

- 雑記

自分の心にある道標というか心に響いた言葉を書き出してみました。

自分なりの解釈を書いていますので、実際に発言された方の本意からずれている可能性もあります。その方にご迷惑がかかるといけないので、ここではお名前は書いていません。

中には同じような言葉を何人もの人に言われてるのもありますし、言った人も何かから引用しているかもしれません。

「あーそれオレ言った!」という人は間違い無いです。あなたに教えて貰った言葉です。

※「それ消して!」「それオレの言葉だから名前書いといて」という方はご一報下さいm(_ _)m

1. 良い人 > 悪い人 > [超えられない壁] > 知らない人

良い評価も悪い評価もとりあえず知られないことには始まらない。

まずは知って貰うことが大事。

この言葉は、何かを始めようする時や初めての人に会う(勉強会等も含む)時に思い出して、自分に発破をかけるようにしています。

2. ネットのネガティブなコメントは、ほとんどが嫉妬

自分のblogやサービスへネガティブなコメントが付いたときの心の対処法。

blogやTwitter、はてブ等々でコメント貰えるは基本とっても嬉しいですが、中には批判や非難があります。間違いの指摘や「自分はこう思う」というコメントはとっても勉強になるので大歓迎なのですが、根拠無く非難されると良い気はしません。正直腹も立ちます。

そんなときにはこの言葉で「あーそういうもんかなー」と思って、むしゃくしゃした思いを捨てています。

反対に自分が他の人の何かを見て、なぜかイライラするときは、これを思い出して「オレ嫉妬してる?」と自問自答します。

1. の考えでいけば、悪い評価が付くというのは少なくとも知って貰えているので、まあ良しというのもありますけどね。

3. なにより大事なのは心の平穏

これもネットとの付き合い方で大事なこと。

ネットにある何かでイライラ、ムカムカした時は、PC閉じて外に出てしまいます。

たいていのことはネットにさえ繋がなければ追いかけてきません。落ち着いたらまた戻れば良いのです。

4. 今やっておけば二度とやらなくて良い

これは仕事上で出会った言葉。

打ち合わせなんかでよくありがちな「結論が何も決まらずにだらーと終わる」パターンです。そんな時にある方からこの言葉を聞きました。

仕事と対峙する上でとても大事なことだと思います。

時間は有限ですが、やるべきこと、やりたいことはどんどんと増えていきます。今取り組んでいる事柄は決まった時間で決着を付けて、次へ次へと進んでいく必要があります。

あと一歩、あと半歩やってしまえば終わるのに、どうしても面倒になって先延ばしにしてしまう。

そんな時にこの言葉を思い返して、同じことを何度もやらないように、やらないで済むように一定の決着が付くまでやり遂げるようにしています。

5. 環境は与えられるものではなく、自分で作るもの

学校や職場で環境について愚痴っていた時に諭された言葉。

以前は環境や状況のせいにしてぐちぐちと文句を言っていました。環境は与えられるもの、誰かが用意して当たり前のものという甘えがずっとありました。

そんな時に言われたこの言葉にはガツンとやられました。何もやらずに文句だけ言ってても何も変わらないな、と。

今でもともすれば忘れがちなことなので、時折反芻するようにしています。

6. 何をすべきかではなく、どうなりたいか

何かを判断するときの羅針盤に。

日常はやらないといけないことに捕らわれがちなので、これはどうなるためのことなのか、どうあることが目的(目標)なのかを考えて迷子にならないようにしています。

目的からの逆算で行くと実は目の前のタスクは意味を成していなくて、別の解決策が見つかったりすることもあります。

自己啓発系の本では人生の歩み方やキャリアを積み重ねる方法として良く紹介されていますが、そんな大げさなところじゃなくてもごく身近なところでも使えます。

主体性を持つ

大事なことは周りに流されすぎずに主体性を持つことですね。

人の声は気になりますし、もちろん聞くことは大切なのですが、あくまでも核となるのは自分で、自分が考えた結果の行動でなければいけないということです。

何かのせいにするのは簡単です。「誰それが言ったから」「環境が無いから」。。。

全てが理想的に揃う状況などまずあり得なくて、何かしら足りない、問題があることがほとんどだと思います。そんな中で自らがどのように考え、行動するかが大事だということを忘れないにしたいものです。

- コメント (Close): 0

- Trackbacks: 1

自分がいなくなった後も動き続けるWeb

- 2010-01-21 (木)

- Google App Engine(GAE) | 雑記

自分が死んだ後、Webには何が残るのだろう。

30代半ばになると、いやでも死というものを考える瞬間がある。日頃から常に考えているわけではないけれど、ふとした瞬間に考える。

ある日、何気なく考えた。

「もし、自分が死んだら、Webにある自分はどうなるんだろ。」

blog

まず、このblog。

サーバはレンタルなので、その期限がくれば停止して見られなくなる。

また、1×1.jpドメインも1年経って何も手続きをしなければ失効される。

おそらく死後1年数ヶ月で見ることはできなくなるだろう。

自作のWebサービス

follow okやfindTwitter、hot.hatebuといった自分で運営しているサービスたち。

レンタルサーバに置いているものは、blogと同じく契約が切れれば停止するだろう。

hot.hatebuは GAE(Google App Engine)に置いているので、Googleの気分が変わらなければ残り続ける可能性は高い。最近GAEを熱心にやっているのは、こういう理由もあったりする(別に死後を考えているわけではないけど)。

ただやっぱりドメインが切れると接続できなくなる。

残すことだけを考えるなら、独自ドメインではなく、「*.appspot.com」で公開した方が良い。

Twitter/Wassr/usream等のWebサービス

これはサービスさえ残れば、そのまま残り続けるだろう。

Twitterには思いついたことをすぐにpostしているから、結構生々しいというか、生きている感じがする。

以前、Twitter上で有名な方が亡くなられた。2007年頃からTwitterをやっている人なら知っている人も多いと思う。

最近、何かの拍子にその方を思い出し、その方のTwitterを見てみると、アカウントがそのまま残っていた。

残されたtweetは、ごく自然に発せられたもので、日付が2007年ということを除けば、まるで生きているようだった。

その方はustream配信もされていたので、録画したものがそのまま残されていた。

私はそれほど接点があったわけではないが、何となく気になる人だった。(当時はまだ日本のTwitterユーザ数も少なくて、わりとみんな仲良しな空気もあった。)

彼ほどの影響力は無いにせよ、サービスが残っている間は、何かしらの想いがWebに残り続ける。

問題はドメイン

blogとかは大手の無料サービスを使う、自分が作るサービスはGAEを使う、としておけば、しばらくは動き続ける。

問題はやっぱりドメインで、自動更新の仕組みが欲しいところ。こだわりを捨てられるのであれば、割り当てられたドメインで運営すれば良い。

何かを残したい

生きてきた何かを残したい、という想いにWebは向いている。誰でも発信できるし、多くはサービスが無くならない限りコンテンツが残る。

GAEで最初に作ったアプリケーションは、家族の誕生日にメッセージを送るというシンプルなものだった。

少しでもWeb開発をかじった人なら誰でも簡単に作れるものだし、公開するつもりも無いので操作画面も無い。

ただGAEなら数年単位の未来までは動き続けるだろうから、もし明日いなくなっても、しばらくは送り続けてくれるだろう。(無料で利用できるGAEには「何があっても動き続ける」という利点もある。)

いつも考えているわけではないけど、たまには。

- コメント (Close): 2

- Trackbacks: 2

2009年ふりかえり&2010年もよろしくお願いします

- 2010-01-02 (土)

- 雑記

あけましておめでとうございます。

2009年が終わり、2010年となりました。

旧年中は、このblogやTwitter、イベント等々でお世話になり、本当にありがとうございました。

過ぎ去った2009年に行った活動をざっくりとまとめたいと思います。

つくったもの

- ATND 参加イベントサーチを作りました

- Twitter フォローokな人を探す「follow ok」を作りました

- シンプルなTwitter検索「findTwitter」を作りました&ソース公開

- CakePHP日本語情報をつぶやくTwitter botを作りました

- 御座候のTwitter botを作りました | Shin x blog

- Ustream 録画動画のviewsをはてブ風に表示する

きちんとしたWebサービスらしいものはfollow okくらいですね。follow okは今も登録ユーザさんが増えていて、2009年末時点で2400人の方に登録頂いています。やっぱり作ったものを使って頂けるのは嬉しいことです。

執筆したもの

CakePHP関連の書籍を2冊、共著で執筆しました。

実践本はほんの一部しか関わっていないのですが、各所で良い評判を聞いていて有り難い限りです。ありがとうございます。

参加した勉強会、イベント

- CakePHP勉強会@福岡に参加しました&発表資料

[発表]

- 第4回CakePHP勉強会@Tokyoが終了しました&発表資料

[運営/発表]

- 第2回CakePHP関西勉強会も盛り上がりました&発表資料

[運営/発表]

- CSS Nite in Osakaで感じた勉強会との違い

- Flex4勉強会第76回@大阪に参加してきました

- JUI 2009 ReturnsとOSC 2009 Kansaiに参加してきました

- CakePHP Cafe LiveTalkが無事に終了しました。

[発表]

- ドキュメント勉強会がアツく終了しました

[運営/発表]

- PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました

[発表]

- WordCamp KyotoでLTしてきます

[発表]

- CakeMatsuriが盛況のままに終了しました!

[運営/発表]

- PostgreSQL Conference 2009 Japanで発表してきました。

[発表]

- 関西アンカンファレンスを開催しました&運営してわかったこと

この中で印象に残っているのはPHPカンファレンスでの発表です。

今のように勉強会に関わる以前は、PHPカンファレンスでの発表は遠い世界のことのような気がしていました。今年はその壇上で発表ができ、また聞いて頂いた方に声をかけて頂き、本当にやってきて良かったなと思いました。

さらにCakeMatsuri、PostgreSQLカンファレンスでの発表と続くこの三ヶ月は自分の中では大きなもので、これまでのコミュニティ活動の集大成ともいえるものでした。10thPHPカンファレンスと10thPostgreSQLカンファレンスの両方で発表したのは自分くらいなので、それも密かに嬉しかったっりしてます:-D

他にも、ジュンク堂さんで行ったCakePHP Cafe LiveTalkや、ドキュメント勉強会、関西アンカンファレンスとこれまでやったことの無いイベントをできたのも収穫でしたね。

すっかり勉強会やイベントの魅力にとりつかれた一年でした。これは2010年も継続していきたいです。

2009年は

なんといっても2009年は「勉強会、イベントの年」でした。

これほど勉強会やイベントに関わる年は今までありませんでした。イベントに関われば関わるほど、さらにやりたいことが出てきて深く関わるという良い(?)循環になりましたね。

PostgreSQLカンファレンスが終わった11月は、さすがにイベントはもうしばらくいいか、と思っていたのですが、数日もするとイベントがやりたくなり、結局関西アンカンファレンスを開催することになりました。

みんなで楽しめるイベントは自分の性に合っているのかもしれません。OSS・IT業界への参加、還元の方法として、コードを書くということだけでなく、イベントを開催する・盛り上げる・発表するというのも1つの方法かなと考えたりもしています。

2010年は

2009年で加速したイベントへの関わりをさらに深くしていきたいと思います。

具体的にはこれまでどおり、イベント開催や発表、参加するのももちろんですが、イベント運営用のシステム開発を考えています。

現在もATNDをはじめ様々なイベント管理システム(サービス)が展開されています。しかし実際に開催する側からするとバッチリはまるサービスが無かったりもします。特に参加費の集金についてはシステムで対応しているサービスは国内では見かけません。

実際に使う人が嬉しいシステムを作りたいと考えているので、開発が動き出した際はご要望等々頂ければ嬉しいです。

ということで、今年も色々と活動していきたいと思うので、よろしくお願いします!

- コメント (Close): 0

- Trackbacks: 0

ホーム > 雑記

- 検索

- フィード

- メタ情報